①むし歯は3大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質)のうち炭水化物過剰摂取になっていることを示します。

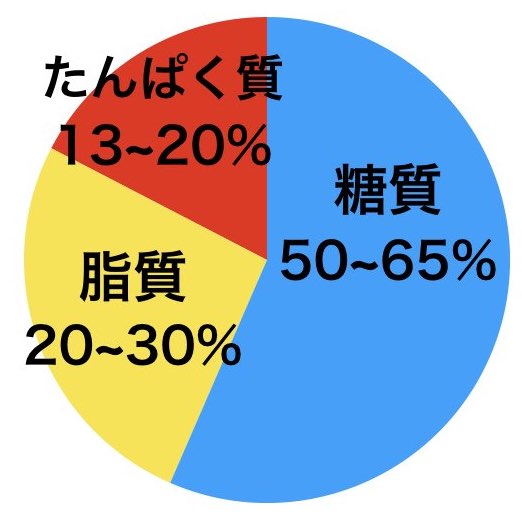

炭水化物の割合は、60%以下にして過剰摂取を防ぎましょう。厚生労働省が示すバランスがこの図です。

炭水化物の割合は、60%以下にして過剰摂取を防ぎましょう。厚生労働省が示すバランスがこの図です。

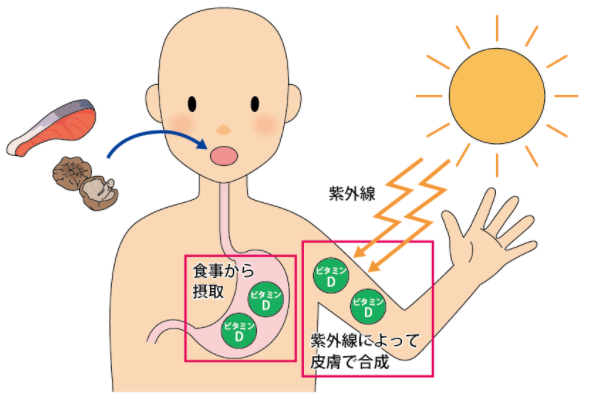

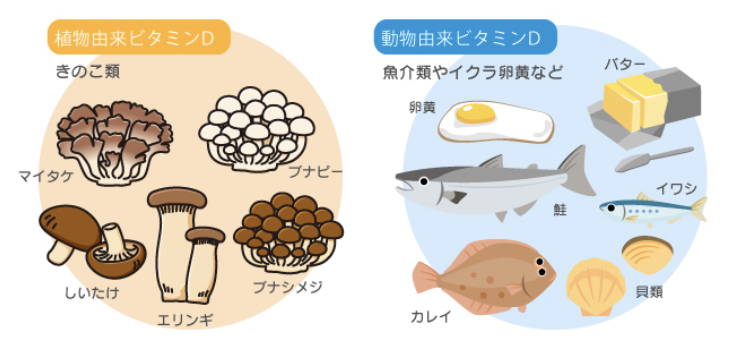

②ビタミンDの摂取量が不足すると、むし歯が発生しやすくなります。妊婦や乳幼児のビタミンD不足はエナメル質形成不全のリスクにもなります。十分に摂取しましょう。

そして、日陰で30分日光浴をして、体の中でビタミンDを作り出しましょう。

ビタミンDを多く含む食材:魚、肉、卵、きのこ(野菜には含まれていない)

エナメル質形成不全の写真を示します。

③カルシウム、マグネシウムの不足はむし歯が発生しやすくなります。十分に摂取しましょう。

カルシウムを多く含む食材:牛乳、乳製品、小魚、大豆食品、野菜、海藻

マグネシウムを多く含む食材:海藻、玄米、胚芽米、ナッツ、大豆食品

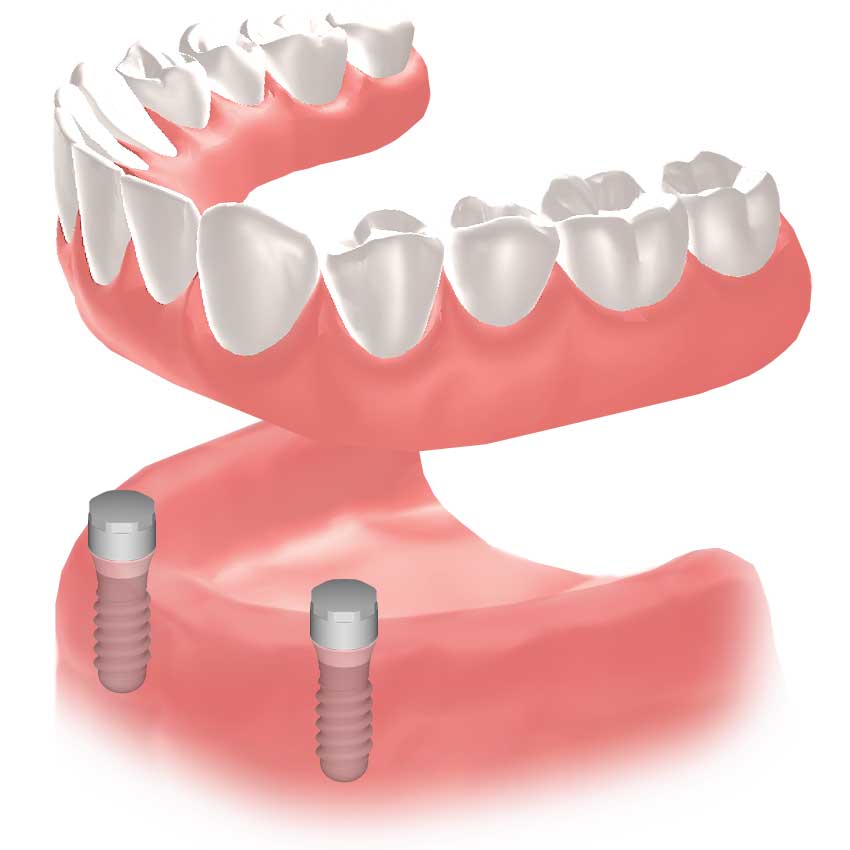

④歯を失うと炭水化物を多く食べるようになり、タンパク質低栄養となります。炭水化物過剰になると、むし歯を発生しやすくなります。

入れ歯やインプラント、ブリッジで歯を補い、咀嚼能力が向上すると、タンパク質や脂質の摂取量も増えて、炭水化物の過剰摂取が防げます。入れ歯は使えるようになるまで、十分リハビリや調整をしましょう。

入れ歯やインプラント、ブリッジで歯を補い、咀嚼能力が向上すると、タンパク質や脂質の摂取量も増えて、炭水化物の過剰摂取が防げます。入れ歯は使えるようになるまで、十分リハビリや調整をしましょう。

⑤高GI食品はむし歯の原因となりますので、なるたけ減らしていきましょう。

基本的にGI値の高い食品は炭水化物です。ご飯やパン、うどんといった麺類など、誰もが日常的に食べているものは高GI値のものが多くなっています。低GI値なのがパスタや蕎麦、玄米やライ麦パンです。

基本的にGI値の高い食品は炭水化物です。ご飯やパン、うどんといった麺類など、誰もが日常的に食べているものは高GI値のものが多くなっています。低GI値なのがパスタや蕎麦、玄米やライ麦パンです。

⑥タンパク質低栄養は歯周病のリスク因子となります。 タンパク質を十分に取るようにしましょう。

タンパク質を十分に取るようにしましょう。

⑦マグネシウム欠乏は歯周病のリスク因子となります。十分に摂取するようにしましょう。

マグネシウムを多く含む食材:海藻、玄米、胚芽米、ナッツ、大豆食品

マグネシウムを多く含む食材:海藻、玄米、胚芽米、ナッツ、大豆食品

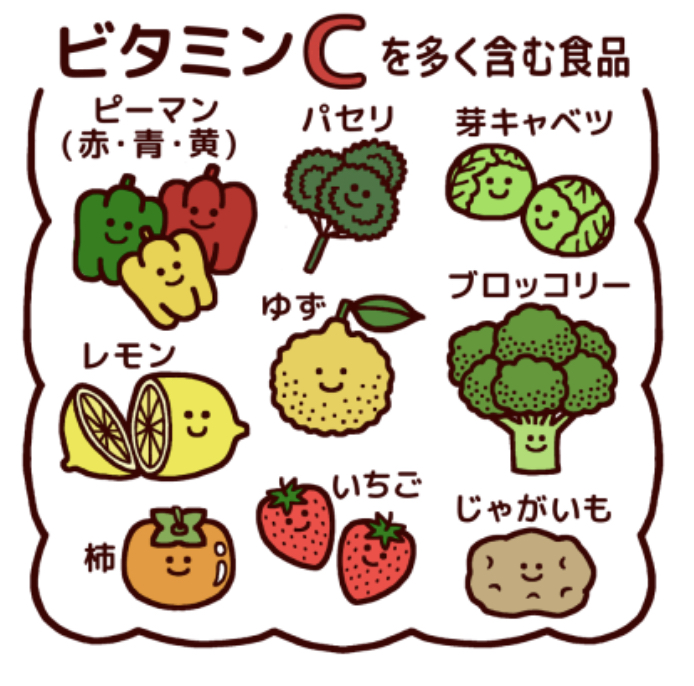

⑧歯周病は歯肉を構成するコラーゲン線維が破壊された状態ですが、ビタミンCにはコラーゲン線維の再生を促し、歯肉を健康に保つ働きがあります。十分に摂取するようにしましょう。

ビタミンCを多く含む食材:果物、野菜、じゃがいも、サツマイモ

ビタミンCを多く含む食材:果物、野菜、じゃがいも、サツマイモ

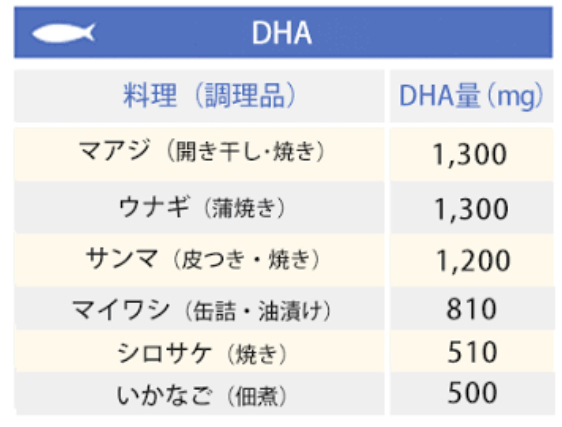

⑨オメガ3脂肪酸DHAは歯周病の炎症を抑制する働きがあります。十分摂取するようにしましょう。

オメガ3脂肪酸DHAを多く含む食材:青魚