嚥下内視鏡検査(VE)とは?

「最近、食事中にむせることが増えた」「飲み込みにくそうにしている」 そんなお悩みを解決するために、喉の状態を直接確認する検査が「嚥下内視鏡検査(VE)」です。

どんな検査?

鼻から細い内視鏡(ファイバー)を入れ、食べ物を飲み込む瞬間の喉の動きをモニターで観察します。

-

痛みに配慮: 非常に細いカメラを使用するため、体への負担が少ない検査です。

-

どこでも検査可能: 外来はもちろん、ご自宅や施設にお伺いする「訪問歯科診療」でも、いつものリラックスした環境で受けていただけます。

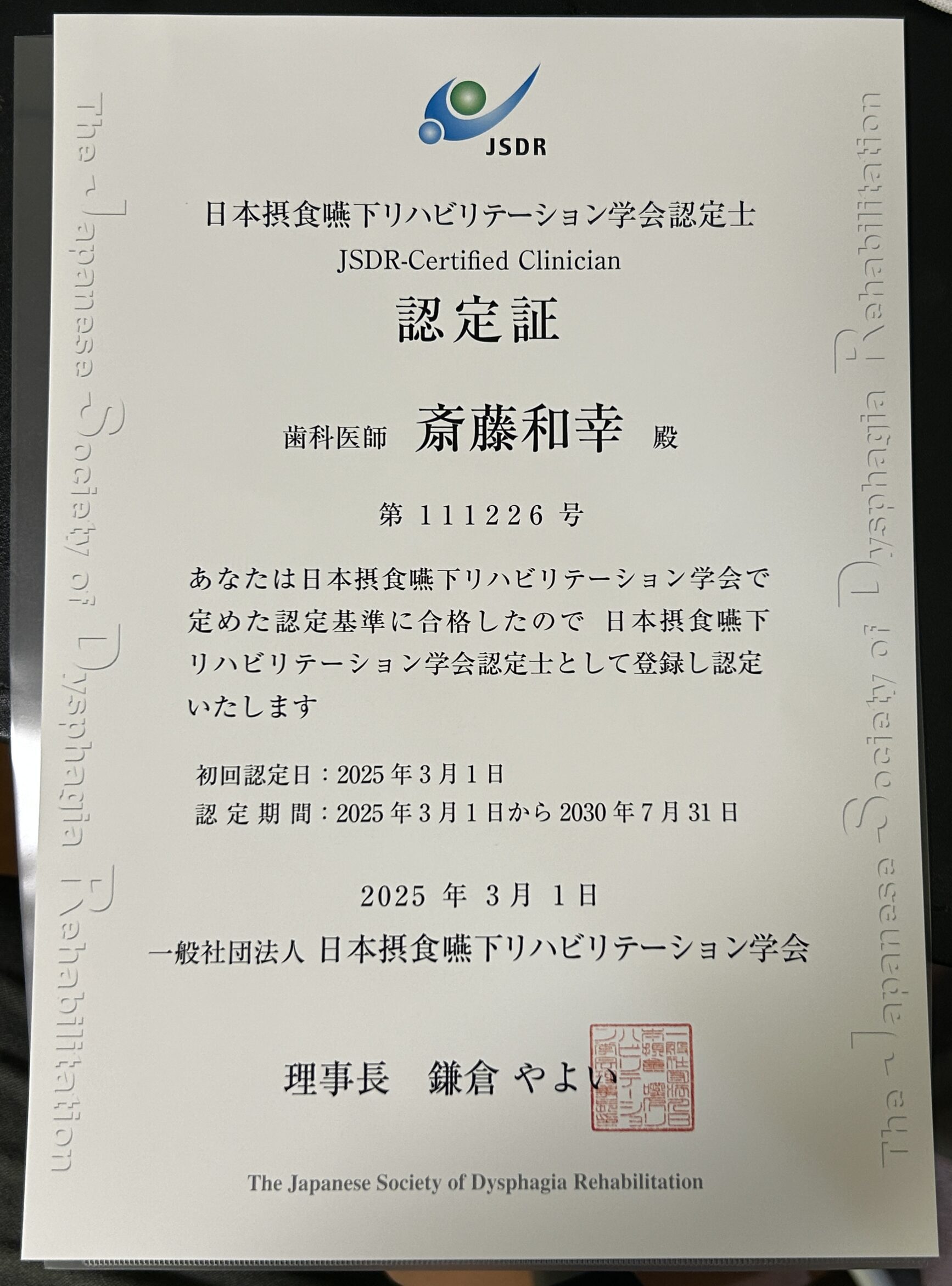

専門資格に基づいた安心の診断

当院では、日本摂食嚥下リハビリテーション学会の認定士が検査を担当いたします。 「何を、どのように食べれば安全か」を専門的な視点から詳しく分析し、いつまでも美味しく食べるためのサポートをさせていただきます。

VE(嚥下内視鏡検査)の特徴について、専門用語を補足しつつ、どなたでも直感的に理解できるよう整理しました。

嚥下内視鏡検査(VE)のメリット・デメリット

VEは、鼻から細いカメラを入れて「飲み込み」の様子を直接観察する検査です。

🌟 VEのメリット(良いところ)

-

体に優しい(被曝ゼロ) X線を使わないため、放射線被曝の心配がありません。場所を選ばず、ベッドサイドなどでも実施可能です。

-

「いつもの食事」で評価できる 特別な検査食ではなく、普段食べている食事を使って、実際の食事場面に近い状態で評価ができます。

-

唾液や痰の状態がわかる 飲み込みだけでなく、のどに溜まった唾液や痰の様子も直接見ることができます。

-

じっくり観察できる 時間の制限が少ないため、食事の最初から最後まで、あるいは疲労による変化なども含めて長時間観察できます。

-

映像を共有しやすい モニターに映る鮮明なカラー映像を、患者さん本人やご家族と一緒に見ることで、状態の理解やケアの方針共有に役立ちます。

⚠️ VEのデメリット(苦手なこと)

-

「飲み込んだ瞬間」が見えない(ホワイトアウト) 飲み込む瞬間は喉が収縮してカメラの先が粘膜に覆われるため、一瞬画面が白くなり(ホワイトアウト)、肝心の通過の瞬間は見えません。

-

お口と食道は見えない カメラはのど(咽頭)にあるため、口の中での「準備」や、飲み込んだ後の「食道」の中までは観察できません。

-

鼻に入れる不快感 鼻から内視鏡を通すため、どうしても特有の違和感や痛みを感じる場合があります。

-

のどの裏側(気管後壁)が見えない カメラの位置関係上、気管の後ろ側の壁などの死角が生じます。

-

見た目と「実際の大きさ」がズレる カメラの特性上、画面の端がゆがんだり、遠近に関わらずピントが合ってしまうため、「対象物の正確な大きさ(何ミリかなど)」を測るのには向きません。

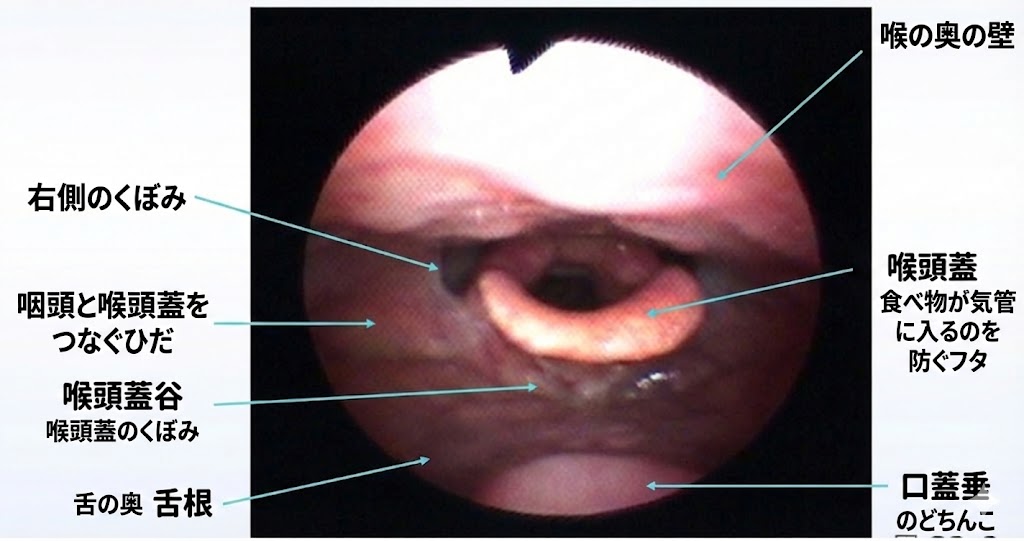

鼻からカメラを入れて何を見る?

VE(内視鏡下嚥下機能検査)の3つの観察ポイント

VE検査では、鼻から細い内視鏡を入れ、食べ物を飲み込む瞬間の「のどの動き」を直接観察します。具体的には以下の3つのポイントをチェックし、安全に食べられるかどうかを判断します。

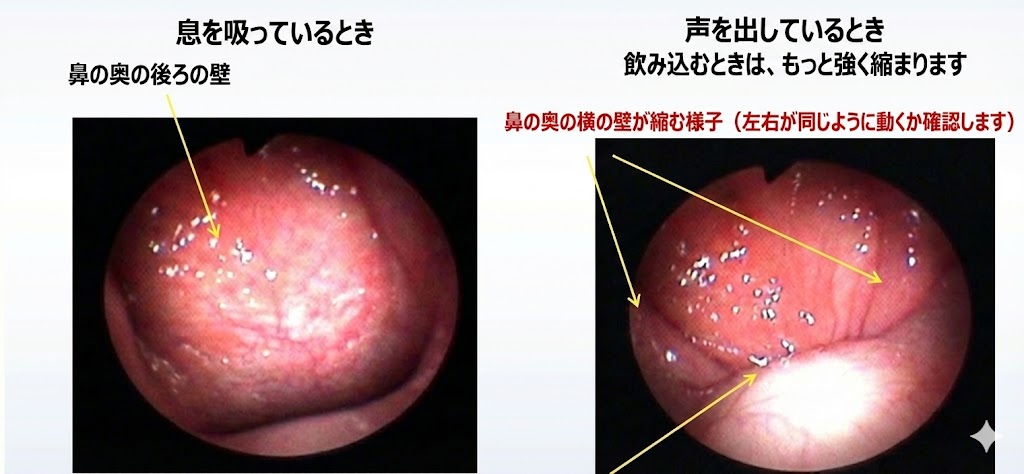

観察点1 鼻への逆流を防げているか(鼻咽腔閉鎖の確認)

声を出し時や飲み込む時に、お口とのどの境目にある「軟口蓋(なんこうがい)」という部分がしっかり持ち上がっているかを確認します。また、発声したときの咽頭(いんとう)の収縮による鼻咽腔閉鎖(びいんくうへいさ)を観察できます。

-

ここからわかること: 食べ物や飲み物が鼻に逆流せずに、正しく胃の方へ送り込めているかがわかります。

観察点2 のどの準備状態と「通り道」の汚れ

飲み込む前ののどの状態や、食べ物の動き、唾液・痰のたまり具合を観察します。

-

ここからわかること: のどが食べ物を受け入れる準備ができているか、また、飲み込む前から喉頭蓋(こうとうがい:空気と食べ物の通り道を分けるフタ)の周りに汚れが溜まっていないかがわかります。

観察点3 誤嚥(ごえん)のリスクとのどを守る力

一番重要なポイントです。食べ物が誤って気管に入りそうになっていないか(喉頭侵入)、あるいは気管に入ってしまっていないか(誤嚥)を直接確認します。

-

ここからわかること: 息を吸う時にのどがしっかり開き、息を止めた時に声帯がピタッと閉じるかを確認することで、「もしもの時に、自分の力で気管を守る能力(誤嚥防止機能)」がどのくらいあるのかがわかります。

検査に伴う偶発症(トラブル)と当院の対応

内視鏡検査では、極めてまれに以下のような症状が起こる場合があります。当院では安全を第一に考え、万全の準備を整えております。

-

意識の低下・血圧低下(失神発作) 緊張や痛みにより、一時的に血圧が下がったり、意識が遠のいたりすることがあります。

-

予防・対応: 検査前にお声がけをして緊張を和らげ、体に負担の少ない丁寧な操作を行います。万一の際は、速やかに適切な救急処置を行います。

-

-

鼻出血・のどの出血 鼻やのどの粘膜が擦れて出血することがあります。

-

予防・対応: 粘膜を傷つけないよう慎重に操作します。出血した場合は、止血剤を含んだ綿(タンポン)などで圧迫止血を行い、必要に応じて提携する耳鼻咽喉科をご紹介します。

-

-

声帯の損傷(声のかすれ) 喉を通る際、非常にまれに声帯を傷つけ、声がかすれる(嗄声)ことがあります。

-

予防・対応: 声帯(声の通り道)に直接触れないよう、細心の注意を払って操作します。症状が続く場合は、速やかに耳鼻咽喉科をご紹介します。

-

-

のどの痙攣(喉頭痙攣) 刺激により、一時的にのどの筋肉が収縮して呼吸がしにくくなる状態です。

-

予防・対応: 声帯への刺激を最小限に抑えます。通常は酸素投与とゆっくりとした呼吸で回復しますが、状況に応じて直ちに救命処置を行える体制を整えています。

-

引用

日本摂食嚥下リハビリテーション学会ホームページ